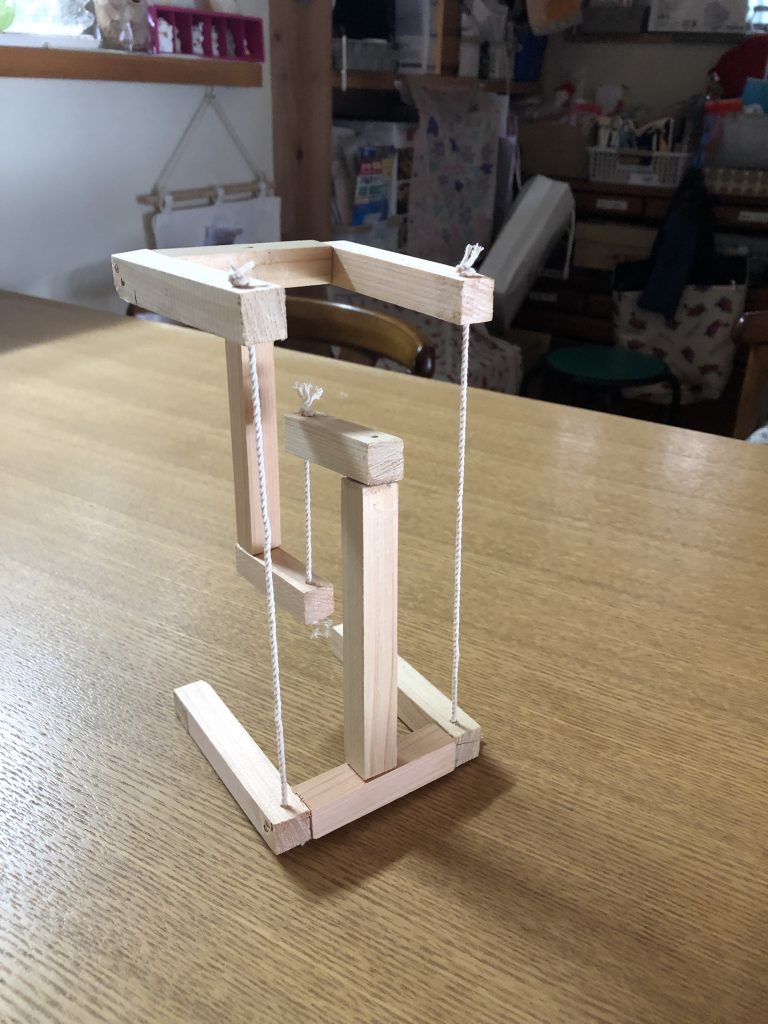

MITに面白い時計が設置されたと聞きました。

Kendall/MITという地下鉄の駅前に設置されているそうです。

時計の文字盤が回転します。

この情報と動画を送ってくれたMITの和田一実教授に感謝します。

早速このような時計をプログラムで作ってみました。プログラム言語はMITの時計ということでScratchを使いました。

スタートボタンを押すと時計が動き始めます。また、猫にタッチすると通常の時計になります。

MITでなぜこのような時計を設置したのでしょう?

普通の時計は文字盤は固定されていて時計の針だけが回転している。でも文字盤も回転する。これは天動説から地動説の変わるコペルニクスの転換を暗示しているのではないか! といった友達がいます。

MITの時計は奥の深い時計です。