図書館でこのような本を借りては勉強をしている。

簡単に計算できる方法がたくさん紹介されている。しかし、インド人がみんなこのような計算法を知っているわけではないことを私は知っている。

私はインドカレーが好きでよく食べるけどお店にはインド人の人がいる。私はみんなに計算法について聞くがだれも知らない。

1384×2657

1×2=2

1×6+3×2=12 (たすきがけ)

1×5+8×2+3×6=39

1*7+4*2+3*5+8*6=78

3*7+4*6+8*5=85

8*7+4*5=76

4*7=28

2|12|39|78|85|76|28

2298568

+1377872

3677288 答え これって本当に簡単なのかな?

カテゴリー: 未分類

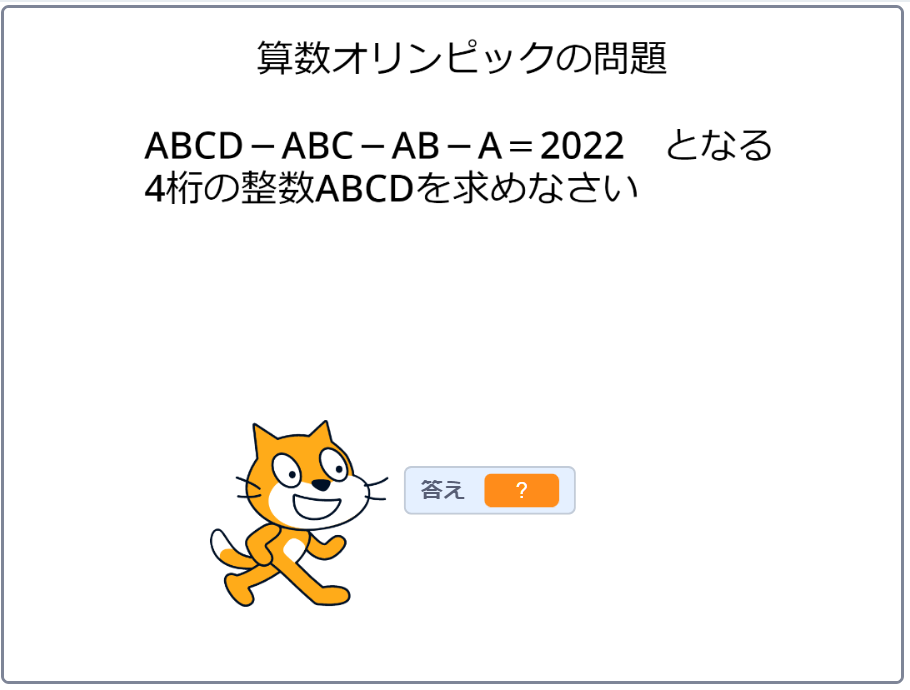

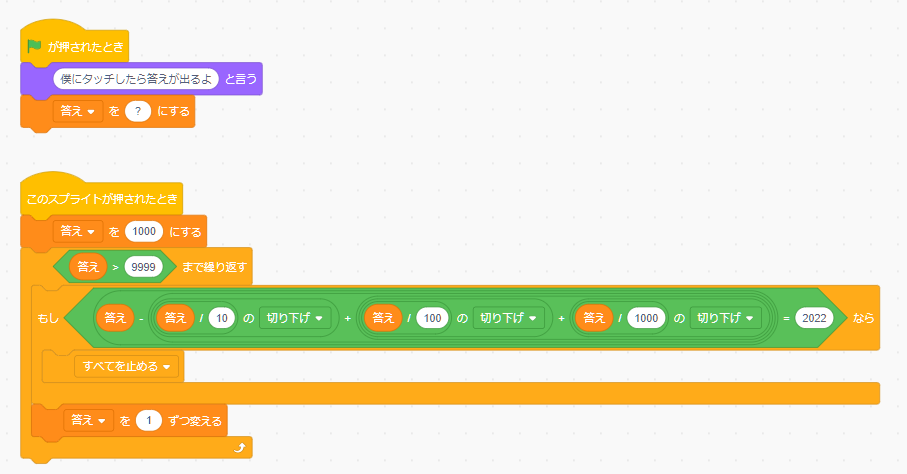

算数オリンピックの問題

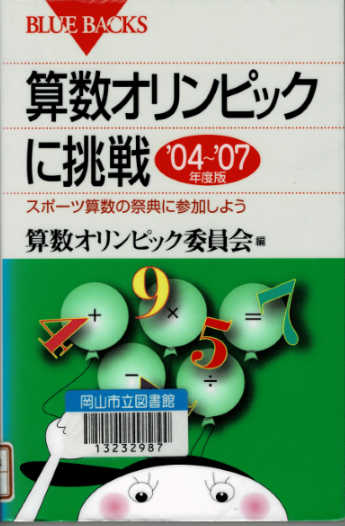

図書館で算数オリンピックの本を借りました。

難しい問題が多いのに驚きます。しかしプログラムを使えば簡単に解ける問題もあります。

この本の最初に出てくる問題をScratchで解きました。

図書館で借りた本です。

数学者の広中平裕氏の提唱により1991年に設立されたと紹介されていました。

プログラムを使ったら簡単に解ける問題を見つけては実際にプログラミングを楽しもうと思っています。

最初の問題を早速プログラミングしてみました。

2004年の問題なので

=2004でしたがここは

=2022に変更しました。

Scratchで作ったプログラムを紹介します。

とても簡単です。

Windows11ってどうよ?

持っていたパソコンはどれもWindodws11に対応していなかったのっでとりあえず安価なWindows11のタブレットを購入した。使っているが特にうれしい機能は殆どない。

しかし近いうちにAndroidのアプリが使えるようになると言っていたのでこれを楽しみにしていた。

日本でも使えるようになったというので試してみたがこのパソコンには対応していないとのこと。

がっかりした。そのためだけに高級なWindows11のパソコンを購入するのは愚かなことだ。

なぜならAndroidタブレットはとても安価でアプリもサクサク動作するから。

もうWindowsパソコンは終わったと思う。

暇なので梯子を作ってみました。

高校生がこのような問題を解いていました。

次の式を因数分解せよ

x4+5x3+5x2-5x-6

これは比較的簡単な問題ですが、もっと面倒な問題もいっぱいあります。因数分解の問題をたくさんやらせているのは日本だけだと聞いたことがあります。

スマホでも簡単に解ける時代なのでそろそろ日本の数学の教育も内容を見直しても良いのでは?

この問題をPythonで解いてみました。

———————————

import sympy

x = sympy.Symbol(‘x’)

f = x*x*x*x+5*x*x*x+5*x*x-5*x-6

f2 = sympy.factor(f)

print(f2)

—————————–

(x – 1)*(x + 1)*(x + 2)*(x + 3)

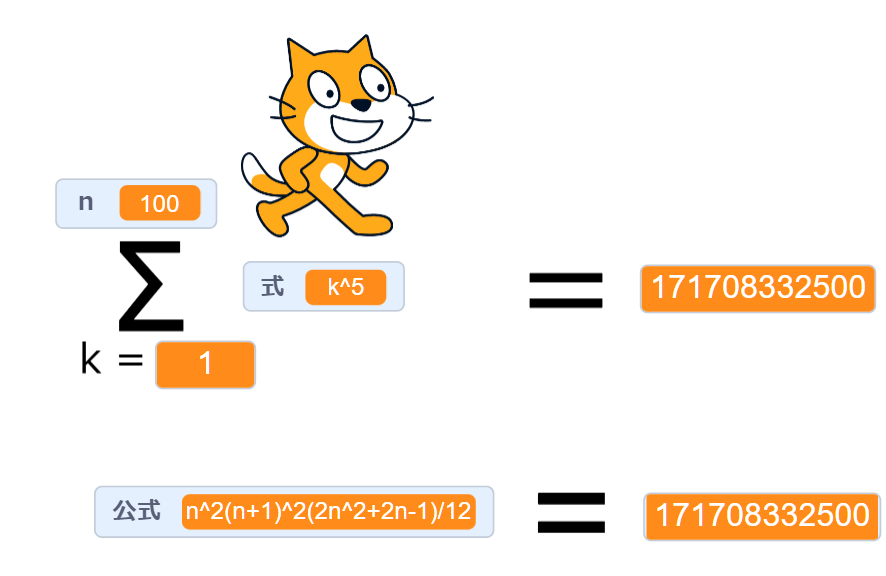

高校生が数学のΣの問題で苦労していました。そこでこのようなプログラムをスクラッチで作りました。

計算する式とkの初期値と最終値を入力すると一瞬でその値を計算してくれます。

さらに、計算するための式を教えてくれます。なんとすばらしいプログラムでしょう!

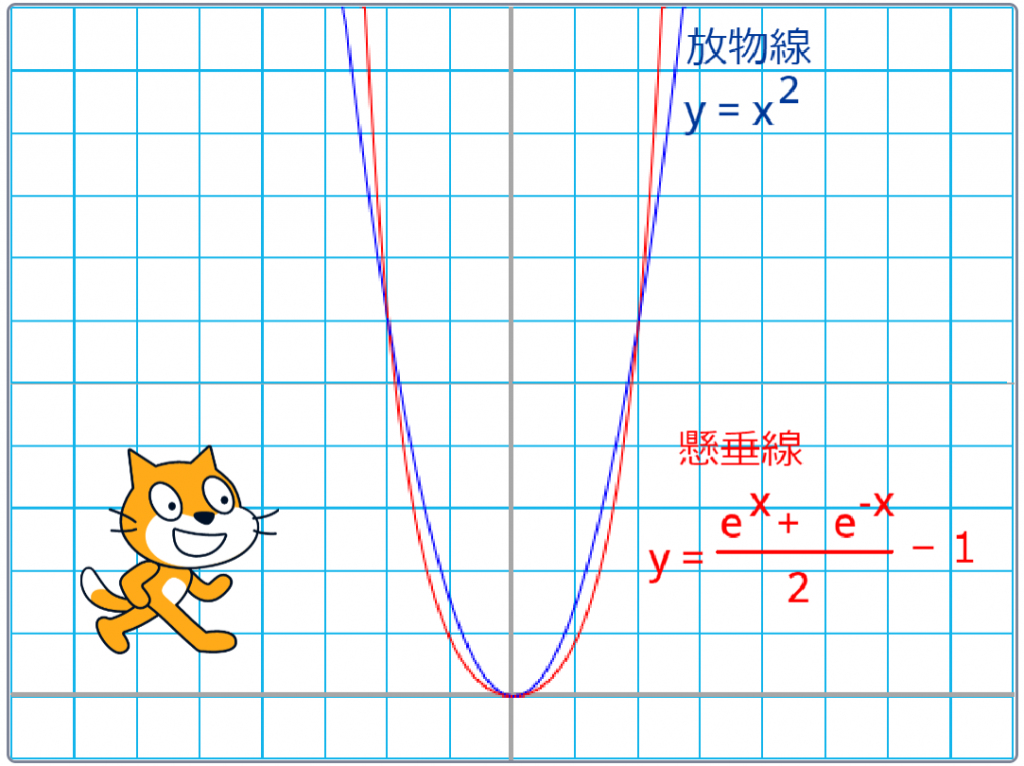

微妙に違うというか似て非なるものということでScrathcでグラフを描いて比べました。

懸垂線は夏目漱石の「吾輩は猫である」にも出てくる話です。

最近、地震が多いですね。

震度は1996年までは気象庁の職員が体感や周囲の状況から推定していました。現在では震度計を活用して判定しているようです。

マグニチュードはエネルギーEとマグニチュードMを用いて

10(4.8+1.5M) = E

と表すことができます。

たとえばマグニチュードが4から6へと増えるとエネルギーは1000倍になります。4から8になると1000000倍です。

1960年のチリ地震で、マグニチュード9.5でした。

スパイーダーソリティアでトップ!

ボケ防止でデイリーゲームをやっています。

最近は難しい問題多くて苦労していますが、久々に高得点を出しました。

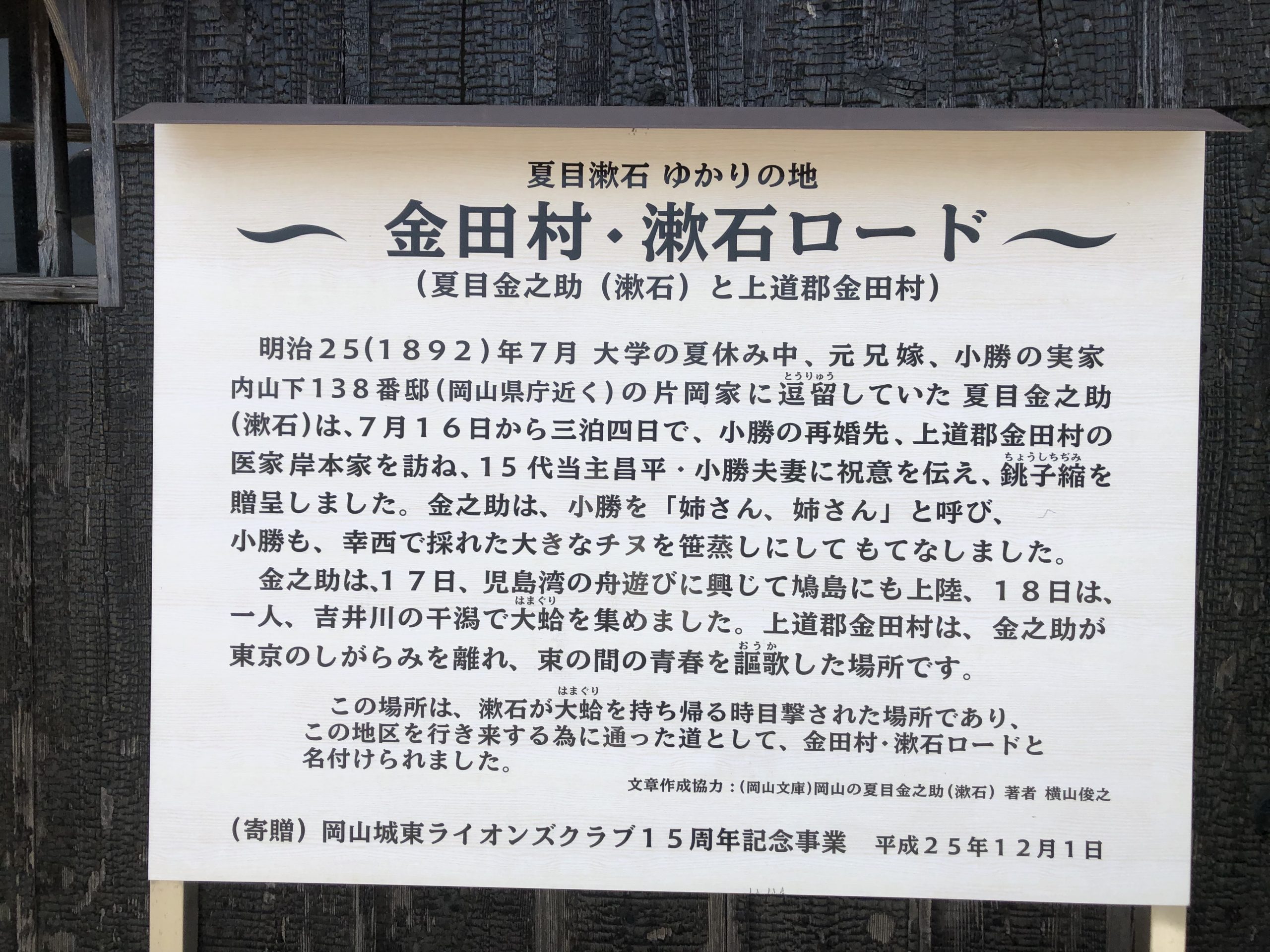

友達が夏目漱石に興味持っているというので少し調べてみた。

夏目 漱石(なつめ そうせき)

1867年2月9日〈慶応3年1月5日〉 – 1916年〈大正5年12月9日)日本の教師・小説家・評論家・英文学者・俳人

本名は夏目 金之助(なつめ きんのすけ)

明治末期から大正初期にかけて活躍した近代日本文学の文豪

代表作: 『吾輩は猫である』(1905年); 『坊ちゃん』(1906年)

兄弟が相次いで亡くなる

漱石20歳になった年(1887年)の3月、長兄大助が肺結核のため死去しました。6月に次兄直則が相次いで肺結核で死去したため、夏目家の家督は3男の直矩が継ぐことになりましたが、父は漱石の復籍を決めます。

1892年7月16日~19日、帝国大学の夏休みに岡山を訪れています。亡くなった次兄(直則)の嫁(小勝)の再婚を祝うため。