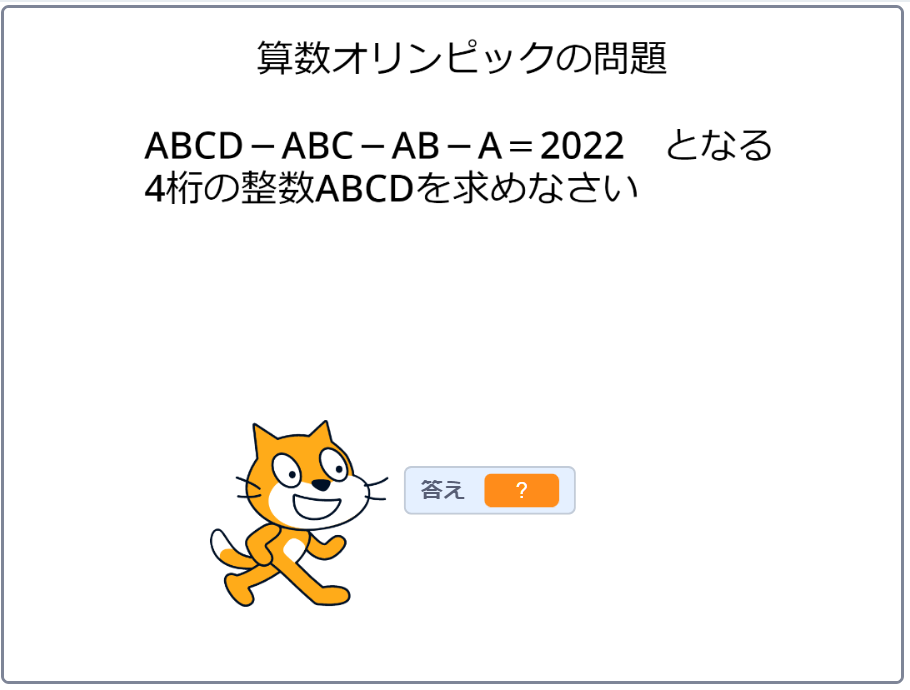

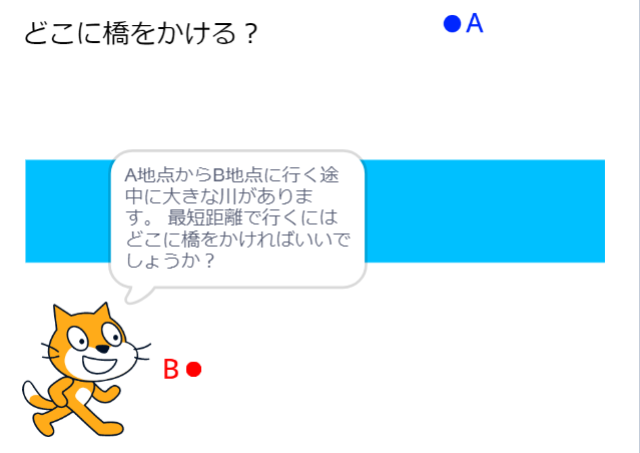

本に書かれていたパズルは「ただし、橋は川に垂直にかけるものとする」と追加されている。

これはよく見かけるパズルで橋の幅についてはなにも書かれていないので幅の広い大きい橋を適当にかければそれで解答になる。

しかし、手元の本の解答を見ると以下のような条件を追加すべきだと思う。

「橋は長方形で渡るには中央をまっすぐ進むこととする。」と追加すればよいだろう。

さて、この問題を解いてもらいたい。

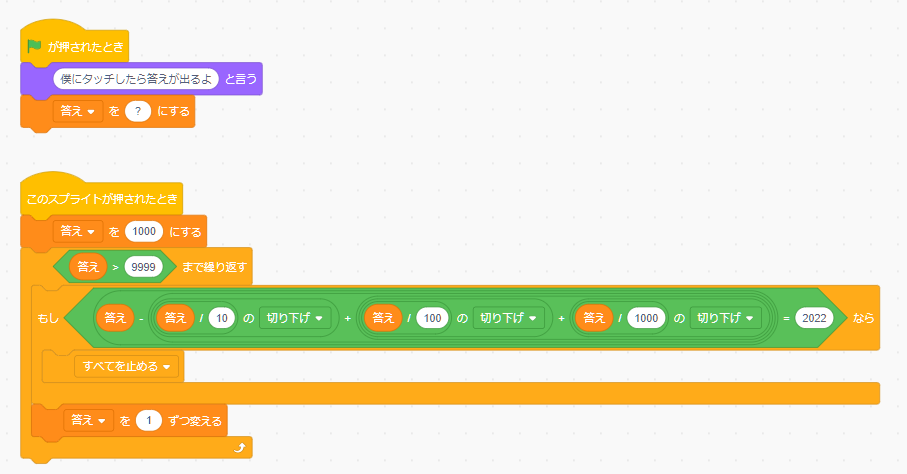

私はいつものようにScratchで答えを求めた。

橋の位置を変えながら距離を測定して最短距離となる橋の位置を求めるプログラムを作った。

もちろんプログラムを使わなくても簡単に橋をかける位置を見つけることができる。